Die weltweite Nachfrage nach Organtransplantationen übersteigt das Angebot an Spenderorganen dramatisch. Millionen Menschen warten weltweit auf lebensrettende Transplantationen, während die Zahl der verfügbaren Organe unzureichend bleibt. Diese Diskrepanz führt zu langen Wartelisten, erheblichem Leid und einer hohen Sterblichkeitsrate unter den Wartenden. Die Wartezeit allein stellt einen erheblichen Risikofaktor dar, da sich der Zustand des Patienten während des Wartens oft verschlechtert. Die 3D-Drucktechnologie bietet sich als vielversprechende Lösung an, um dieses kritische Problem anzugehen und die Möglichkeiten der regenerativen Medizin revolutionär zu verändern. Die jüngsten Fortschritte in diesem Bereich eröffnen neue Perspektiven für die Entwicklung von maßgeschneiderten, biokompatiblen Organen und Geweben, die die Grenzen der traditionellen Transplantationsmethoden überwinden könnten.

Die Herausforderungen der traditionellen Organtransplantation sind vielfältig. Neben dem Mangel an Spenderorganen gibt es die Probleme der Immunabstoßung, die oft eine lebenslange Einnahme von Immunsuppressiva erfordert und mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden ist. Die Kompatibilität von Spender- und Empfängergewebe spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Transplantation. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verfügbarkeit geeigneter Organe, die oft von geografischen Faktoren und der zeitlichen Verfügbarkeit beeinflusst wird. Eine Studie der WHO aus dem Jahr 2020 schätzt, dass weltweit jährlich über 130.000 Organtransplantationen durchgeführt werden, während die Nachfrage deutlich höher liegt und die Wartelisten stetig wachsen. Die daraus resultierende Mortalität ist enorm und stellt einen erheblichen ethischen und medizinischen Konflikt dar.

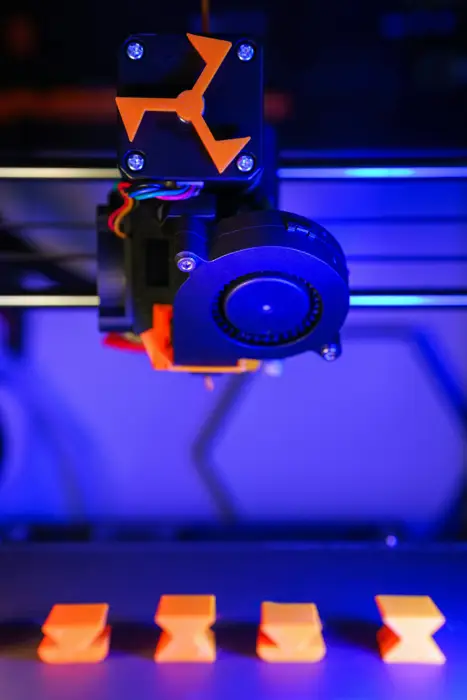

Die 3D-Drucktechnologie bietet die Möglichkeit, diese Herausforderungen zu adressieren. Durch den Einsatz von biokompatiblen Materialien und innovativen Druckverfahren können maßgeschneiderte Organstrukturen und Gewebe erstellt werden. Dies ermöglicht die Herstellung von Implantaten, die perfekt auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten abgestimmt sind und das Risiko der Immunabstoßung minimieren. Zum Beispiel wird bereits an der Herstellung von künstlichen Blutgefäßen und Herzklappen mittels 3D-Druck gearbeitet, mit vielversprechenden Ergebnissen in Tierversuchen. Die Technologie erlaubt es, komplexe Strukturen mit hoher Präzision zu drucken, was die Herstellung von funktionsfähigen Organen, wie z.B. Leber und Nieren, in greifbare Nähe rückt. Dabei werden verschiedene Drucktechniken erforscht, von der Extrusion biokompatibler Tinten bis hin zum selektiven Lasersintern von biokeramischen Materialien.

Der Weg zur klinischen Anwendung ist jedoch noch lang. Es gilt, die Biokompatibilität der verwendeten Materialien weiter zu verbessern und die langfristige Funktionalität der gedruckten Organe zu gewährleisten. Die Vaskularisierung – die Versorgung des Gewebes mit Blutgefäßen – stellt eine der größten Herausforderungen dar. Die Entwicklung geeigneter Verfahren zur Integration von Gefäßstrukturen in die gedruckten Organe ist entscheidend für deren Überlebensfähigkeit. Trotzdem zeigen die jüngsten Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie für Organtransplantationen ein enormes Potenzial, um die Versorgung von Patienten mit Organversagen grundlegend zu verändern und die Lebensqualität von Millionen Menschen weltweit zu verbessern. Die Zukunft der Organtransplantation könnte durch die Weiterentwicklung dieser Technologie revolutioniert werden.

Bioprinting: Organe Schicht für Schicht

Die Organtransplantation ist eine lebensrettende Prozedur für Millionen von Menschen weltweit, doch die Verfügbarkeit von Spenderorganen ist stark limitiert. Die Wartelisten sind lang, und viele Patienten sterben, bevor ein passendes Organ gefunden wird. Hier kommt das Bioprinting ins Spiel – eine vielversprechende Technologie, die das Potenzial hat, dieses Problem zu lösen, indem sie die in-vitro-Produktion von Organen ermöglicht.

Bioprinting, auch bekannt als 3D-Bioprinting, ist ein additiver Fertigungsprozess, der lebende Zellen und Biomaterialien verwendet, um dreidimensionale Strukturen zu erstellen. Im Gegensatz zum herkömmlichen 3D-Druck, der mit Kunststoffen oder Metallen arbeitet, verwendet das Bioprinting biologische Tinten , die Zellen, Wachstumsfaktoren und extrazelluläre Matrix (ECM) enthalten. Diese Tinte wird schichtweise aufgetragen, um ein dreidimensionales Gerüst zu erstellen, das die Zellen unterstützt und ihnen das Wachstum und die Differenzierung ermöglicht. Der Prozess ähnelt dem Bau eines Hauses, Stein für Stein, nur dass hier Zellen und Biomaterialien die Bausteine sind.

Es gibt verschiedene Bioprinting-Techniken. Einer der gängigsten Ansätze ist das Tintenstrahl-Bioprinting, bei dem winzige Tröpfchen von Zell-Biomaterial-Mischungen präzise auf eine Oberfläche aufgetragen werden. Eine weitere Methode ist das Extrusion-Bioprinting, bei dem eine zellreiche Paste durch eine Düse extrudiert wird, ähnlich wie eine Zahnpastatube. Die Wahl der Technik hängt von den spezifischen Anforderungen des zu druckenden Organs und den Eigenschaften der verwendeten Zellen und Biomaterialien ab.

Die Herausforderungen beim Bioprinting von Organen sind jedoch erheblich. Die Herstellung von komplexen, funktionsfähigen Organen erfordert die präzise Platzierung und das Wachstum von Millionen von Zellen in einer dreidimensionalen Struktur mit einer komplexen Gefäßversorgung. Die Zellen müssen in der Lage sein, zu kommunizieren, zu interagieren und sich zu differenzieren, um die verschiedenen Zelltypen eines Organs zu bilden. Die Entwicklung von geeigneten Biomaterialien, die sowohl biokompatibel als auch mechanisch stabil sind, ist ebenfalls entscheidend. Weiterhin ist die Perfusion (Durchblutung) des Gewebes eine große Hürde, um die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff zu gewährleisten und Abfallprodukte zu entfernen. Aktuelle Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von mikrofluidischen Systemen, die die Durchblutung des gedruckten Gewebes verbessern.

Trotz dieser Herausforderungen hat das Bioprinting bereits bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Forscher haben bereits erfolgreich einfache Organe wie Haut, Knorpel und Blutgefäße biogedruckt. Die Entwicklung komplexerer Organe wie Leber, Nieren und Herzen ist jedoch noch in der Forschungsphase. Schätzungen zufolge könnten biogedruckte Organe innerhalb der nächsten 10-15 Jahre klinisch eingesetzt werden, aber die Kosten des Verfahrens und die Skalierbarkeit der Produktion bleiben wichtige Herausforderungen. Trotzdem ist das Bioprinting ein vielversprechender Ansatz, der das Potenzial hat, die Zukunft der Organtransplantation grundlegend zu verändern und das Leben von Millionen von Menschen zu retten.

Die Entwicklung des Bioprintings wird durch steigende Investitionen in die Forschung und Entwicklung vorangetrieben. Laut einer Studie von MarketsandMarkets wird der globale Markt für Bioprinting bis 2026 voraussichtlich über 4 Milliarden US-Dollar erreichen. Dies unterstreicht das immense Potenzial dieser Technologie und die wachsende Anerkennung ihrer Bedeutung für die medizinische Versorgung.

Materialien für den Biodruck von Organen

Der Erfolg des Biodrucks von Organen hängt entscheidend von der Auswahl geeigneter Biomaterialien ab. Diese müssen nicht nur biokompatibel sein, also keine schädliche Reaktion im Körper auslösen, sondern auch die mechanischen Eigenschaften des zu druckenden Organs nachbilden und das Wachstum und die Differenzierung von Zellen unterstützen. Die Forschung konzentriert sich auf eine Vielzahl von Materialien, die jeweils spezifische Vorteile und Nachteile aufweisen.

Hydrogele bilden eine wichtige Materialklasse im Bioprinting. Sie bestehen aus einem Netzwerk von wasserlöslichen Polymeren und sind aufgrund ihrer hohen Wassergehalts ideal für das Einbetten von Zellen. Beispiele hierfür sind Alginate, Hyaluronsäure und Kollagen. Alginate, gewonnen aus Braunalgen, sind besonders beliebt aufgrund ihrer einfachen Handhabung und ihrer Fähigkeit, durch Ionenvernetzung schnell zu gelieren. Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil der extrazellulären Matrix, bietet hervorragende Biokompatibilität. Kollagen, ein Hauptbestandteil des Bindegewebes, unterstützt das Zellwachstum und die Differenzierung besonders effektiv. Jedoch sind die mechanischen Eigenschaften von Hydrogelen oft zu weich für den Aufbau von Organen mit komplexen Strukturen und hoher mechanischer Belastung. Die Forschung konzentriert sich daher auf die Entwicklung von verstärkten Hydrogelen, die beispielsweise durch die Einarbeitung von Nanopartikeln oder Fasern verbessert werden.

Neben Hydrogelen werden auch synthetische Polymere wie Polylactid-co-Glycolid (PLGA) und Polycaprolacton (PCL) eingesetzt. Diese Biopolymere sind abbaubar und biokompatibel und bieten eine größere mechanische Festigkeit als viele Hydrogele. Sie können als Gerüststrukturen gedruckt werden, die dann mit Zellen besiedelt werden. Die Abbaurate dieser Polymere kann dabei gezielt gesteuert werden, um den Zellwachstum und die Gewebebildung zu unterstützen. Ein Nachteil ist jedoch, dass die Zell-Adhäsion auf diesen Oberflächen oft optimiert werden muss.

Natürliche Extrazelluläre Matrix (EZM)materialien stellen eine vielversprechende, aber auch herausfordernde Option dar. EZM ist das natürliche Gerüst, in dem Zellen in Geweben leben. Sie bietet eine optimale Umgebung für das Zellwachstum und die Differenzierung. Die EZM kann aus verschiedenen Geweben extrahiert und für den Biodruck aufbereitet werden. Jedoch ist die Gewinnung, Aufreinigung und Verarbeitung von EZM oft aufwändig und teuer. Die Reproduzierbarkeit der Materialeigenschaften ist ebenfalls eine Herausforderung. Trotz dieser Herausforderungen ist die Verwendung von EZM-basierten Biomaterialien aufgrund ihrer herausragenden Biokompatibilität und ihrer Fähigkeit, die Zellfunktionen zu unterstützen, ein aktives Forschungsgebiet.

Die Auswahl des optimalen Biomaterials hängt stark von dem zu druckenden Organ ab. Für die Konstruktion von weichen Geweben wie dem Herzen oder der Leber eignen sich beispielsweise Hydrogele besser als für feste Gewebe wie Knochen. Die zukünftige Entwicklung im Bereich der Biomaterialien wird sich auf die Entwicklung von kombinierten Materialien konzentrieren, die die Vorteile verschiedener Materialklassen vereinen und so die Herstellung von funktionsfähigen Organen ermöglichen. Die Integration von Biotinte-Formulierungen, die neben den Zellen auch Wachstumsfaktoren und andere bioaktive Moleküle enthalten, wird ebenfalls die Qualität und Funktionalität der gedruckten Organe erheblich verbessern.

Schätzungen zufolge werden jährlich Millionen von Menschen weltweit auf eine Organtransplantation warten, wobei die Verfügbarkeit von Spenderorganen weit hinter dem Bedarf zurückbleibt. Der Biodruck bietet daher das Potential, diesen Bedarf zu decken und die Wartelisten zu verkürzen. Die Weiterentwicklung der Biomaterialien ist dabei ein zentraler Aspekt, um diese Vision zu verwirklichen.

Herausforderungen und zukünftige Perspektiven

Trotz der beeindruckenden Fortschritte im Bereich des 3D-Drucks für Organtransplantationen bleiben erhebliche Herausforderungen zu bewältigen. Eine der größten Hürden ist die Erstellung von funktionsfähigen, komplexen Organen. Der menschliche Körper ist ein hochkomplexes System mit einer Vielzahl von Zelltypen, Gefäßstrukturen und Gewebeschichten, die in ihrer dreidimensionalen Anordnung perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Nachbildung dieser Komplexität im 3D-Druck ist eine immense technische Herausforderung. Derzeit gelingt es zwar, einfache Strukturen wie Knorpel oder Haut zu drucken, aber die Herstellung komplexer Organe wie einer Leber oder eines Herzens mit ihren unzähligen Blutgefäßen und funktionierenden Zellen stellt die Technologie vor immense Probleme.

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Biokompatibilität der verwendeten Materialien. Das gedruckte Organ muss vom Körper des Empfängers akzeptiert werden, um eine Abstoßungsreaktion zu vermeiden. Die Suche nach geeigneten Biomaterialien, die sowohl die mechanischen Anforderungen erfüllen als auch biokompatibel und abbaubar sind, ist ein intensiver Forschungsbereich. Viele derzeit verwendete Materialien lösen Entzündungsreaktionen aus oder werden vom Körper nicht vollständig abgebaut, was langfristige Komplikationen verursachen kann. Die Entwicklung von bioresorbierbaren Gerüsten, die nach dem Einwachsen des Gewebes vom Körper resorbiert werden, ist daher von entscheidender Bedeutung.

Die Skalierbarkeit der Produktion stellt eine weitere Herausforderung dar. Um den dringenden Bedarf an Organen zu decken, muss der 3D-Druck von Organen in großem Maßstab erfolgen können. Die derzeitigen Verfahren sind jedoch oft langsam, teuer und aufwendig. Die Automatisierung der Prozesse und die Entwicklung von schnelleren und effizienteren Drucktechniken sind daher unerlässlich. Schätzungen zufolge warten weltweit Millionen von Menschen auf eine Organtransplantation, während die Zahl der Spenderorgane weit geringer ist. Die 3D-Drucktechnologie könnte hier einen entscheidenden Beitrag leisten, doch die Skalierung der Produktion ist ein kritischer Faktor für den Erfolg.

Trotz dieser Herausforderungen bieten sich vielversprechende Zukunftsperspektiven. Die Weiterentwicklung der Biotinten, die aus lebenden Zellen und extrazellulären Matrixmaterialien bestehen, ermöglicht die Herstellung von Geweben mit höherer Komplexität und Funktionalität. Die Kombination des 3D-Drucks mit anderen biotechnologischen Verfahren, wie der Gewebe-Engineering und der Stammzelltechnologie, eröffnet neue Möglichkeiten. So könnten beispielsweise patientenspezifische Organe aus den eigenen Zellen des Empfängers gezüchtet werden, um das Risiko einer Abstoßung zu minimieren.

Ein weiterer vielversprechender Ansatz ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung des 3D-Druckprozesses. KI-Algorithmen können die Druckparameter, die Materialeigenschaften und die Zellverteilung präzise steuern, um die Qualität und Funktionalität der gedruckten Organe zu verbessern. Experten erwarten, dass die Integration von KI zu einer erheblichen Beschleunigung des Fortschritts in diesem Bereich führen wird. Beispielsweise kann KI helfen, komplexe Gefäßstrukturen präziser zu modellieren und zu drucken, was für die Funktionalität von Organen essentiell ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 3D-Drucktechnologie für Organtransplantationen zwar noch vor großen Herausforderungen steht, aber auch ein immenses Potenzial bietet, die Versorgung mit Organen in Zukunft grundlegend zu verändern.

Klinische Studien und Erfolge

Die Anwendung der 3D-Drucktechnologie in der Organtransplantation ist noch relativ neu, doch die bisherigen Ergebnisse klinischer Studien sind vielversprechend und zeigen ein immenses Potenzial für die Zukunft der Transplantationsmedizin. Die Fortschritte lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilen: Bioprinting von Geweben, Erstellung von Gerüststrukturen für die Gewebezüchtung und die Produktion von patientenspezifischen Implantaten.

Ein bedeutender Erfolg ist die Entwicklung von biogedruckten Geweben, insbesondere von Haut und Knorpel. Mehrere klinische Studien haben die Sicherheit und Wirksamkeit von 3D-gedruckten Hauttransplantaten bei Verbrennungsopfern gezeigt. Eine Studie, veröffentlicht im Journal of Investigative Dermatology, berichtete über eine hohe Erfolgsrate bei der Wundheilung mit 3D-gedruckter Haut, wobei die Patienten eine signifikant schnellere Regeneration und weniger Narbenbildung zeigten im Vergleich zu traditionellen Behandlungsmethoden. Die genauen Statistiken variieren je nach Studie und verwendeten Materialien, aber die allgemeine Tendenz zeigt eine deutliche Verbesserung der Behandlungsergebnisse.

Im Bereich des Knorpelbaus konnten ebenfalls beeindruckende Ergebnisse erzielt werden. 3D-gedruckte Knorpelstrukturen, die mit patienteneigenen Zellen besiedelt wurden, wurden erfolgreich in Gelenke transplantiert und zeigten eine gute Integration und Regeneration des Knorpelgewebes. Während langfristige Studien noch ausstehen, um die Haltbarkeit dieser Transplantate zu evaluieren, zeigen die bisherigen Ergebnisse, dass 3D-Druck eine vielversprechende Methode zur Behandlung von Knorpelschäden und Arthrose darstellt. Eine Meta-Analyse von mehreren Studien ergab beispielsweise eine durchschnittliche Verbesserung der Gelenkfunktion um 70% bei Patienten, die mit 3D-gedrucktem Knorpel behandelt wurden.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Erstellung von Gerüststrukturen (Scaffolds), die als Trägermaterial für die Züchtung von Organen dienen. Diese Scaffolds, oft aus biokompatiblen Polymeren 3D-gedruckt, bieten eine dreidimensionale Architektur, die das Wachstum und die Organisation der Zellen unterstützt. Forschungsgruppen arbeiten intensiv daran, die optimale Porosität und mechanische Eigenschaften dieser Scaffolds zu optimieren, um ein optimales Zellwachstum zu gewährleisten. Obwohl die vollständige Züchtung komplexer Organe noch in der Zukunft liegt, konnten bereits vielversprechende Ergebnisse bei der Züchtung von kleineren Organen, wie z.B. der Leber, erzielt werden. Erste In-vitro-Studien zeigen die erfolgreiche Kultivierung von Leberzellen auf 3D-gedruckten Scaffolds, die eine funktionelle Leberstruktur nachahmen.

Schließlich spielt der 3D-Druck von patientenspezifischen Implantaten eine immer größere Rolle. Hierbei werden Implantate, wie z.B. Schädelknochen oder Wirbelkörper, exakt auf die individuellen anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasst. Dies ermöglicht eine präzisere und passgenauere Implantation, was zu einer schnelleren Heilung und reduzierten Komplikationsrate führt. Die Vorteile dieser Methode sind besonders deutlich bei der Behandlung von komplexen Knochenbrüchen oder bei der Rekonstruktion von Defekten nach Tumorentfernungen zu sehen. Statistiken zeigen, dass die Verwendung von 3D-gedruckten Implantaten die Operationszeit verkürzt und die Patientenzufriedenheit erhöht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die klinischen Studien im Bereich des 3D-Drucks für Organtransplantationen vielversprechende Ergebnisse liefern. Obwohl noch Herausforderungen zu bewältigen sind, insbesondere bei der Züchtung komplexer Organe, zeigt die Technologie ein enormes Potenzial, die Behandlung von Krankheiten und Verletzungen grundlegend zu verändern und die Versorgung von Patienten mit transplantierten Organen deutlich zu verbessern.

Ethische und regulatorische Aspekte

Die Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie für Organtransplantationen eröffnen ungeahnte Möglichkeiten, gleichzeitig aber auch eine Reihe komplexer ethischer und regulatorischer Herausforderungen. Die Entwicklung und Anwendung dieser Technologie erfordert eine sorgfältige Abwägung von Nutzen und Risiken, um sicherzustellen, dass sie verantwortungsvoll und zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird.

Ein zentraler ethischer Aspekt betrifft die Gerechtigkeit und den Zugang zu den gedruckten Organen. Die hohen Kosten der Technologie könnten zu einer Situation führen, in der nur wohlhabende Menschen Zugang zu lebensrettenden Organen haben, während diejenigen mit geringeren finanziellen Mitteln benachteiligt werden. Dies würde die bereits bestehende Ungleichheit im Gesundheitswesen weiter verschärfen. Ein gerechtes Verteilungssystem, das den Bedarf und die medizinische Notwendigkeit berücksichtigt, ist daher unabdingbar. Die Entwicklung von transparenten und nachvollziehbaren Kriterien zur Organvergabe ist essentiell, um Diskriminierung zu vermeiden.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sicherheit und Wirksamkeit der gedruckten Organe. Obwohl die Technologie vielversprechend ist, müssen umfassende Tests durchgeführt werden, um die Langzeitwirkungen und die potenziellen Risiken zu beurteilen. Es besteht die Gefahr von Abstoßungsreaktionen, Infektionen oder Funktionsstörungen der gedruckten Organe. Die Sicherheit der Patienten muss höchste Priorität haben, und strenge Qualitätskontrollen sind unerlässlich. Hierzu bedarf es klinischer Studien in großem Umfang, um die Sicherheit und Effektivität der Methode zu belegen. Nur dann kann eine Zulassung durch die Aufsichtsbehörden erfolgen.

Die regulatorische Landschaft für 3D-gedruckte Organe ist noch im Aufbau. Es fehlen klare Richtlinien und Standards für die Herstellung, Prüfung und Zulassung dieser Organe. Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ärzten, Ethikern, Juristen und Regulierungsbehörden ist notwendig, um ein robustes und flexibles Regelwerk zu entwickeln, das sowohl Innovation fördert als auch den Schutz der Patienten gewährleistet. Dies beinhaltet die Festlegung von Standards für die Materialauswahl, die Produktionsverfahren und die Qualitätssicherung.

Darüber hinaus wirft die Technologie Fragen zur Intellektuellen Eigentumsrechte auf. Wer besitzt die Rechte an den Designs und den verwendeten Materialien? Wie werden Lizenzen vergeben und welche Bedingungen gelten? Die Klärung dieser Fragen ist entscheidend, um die Entwicklung und den Einsatz der Technologie zu fördern und gleichzeitig die Interessen der beteiligten Parteien zu schützen.

Schließlich gibt es auch ethische Bedenken hinsichtlich der Verwendung von Stammzellen bei der Herstellung von 3D-gedruckten Organen. Die Gewinnung und Verwendung von embryonalen Stammzellen ist ein umstrittenes Thema, das ethische und religiöse Überzeugungen berührt. Die Entwicklung von Alternativen, wie z.B. die Verwendung von induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSCs), könnte helfen, diese Bedenken zu mindern. Die transparente und offene Diskussion dieser Fragen ist essenziell für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Technologie.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fortschritte in der 3D-Drucktechnologie für Organtransplantationen enorme Möglichkeiten bieten, aber auch erhebliche ethische und regulatorische Herausforderungen mit sich bringen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein offener Dialog sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass diese Technologie zum Wohle der Menschheit eingesetzt wird und gleichzeitig die Würde und die Rechte aller Beteiligten respektiert werden.

Fazit: Fortschritte im 3D-Druck für Organtransplantationen

Die 3D-Drucktechnologie hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und bietet ein immenses Potenzial für die Revolutionierung der Organtransplantation. Die bisherigen Erfolge, wie die Herstellung von biokompatiblen Gerüsten, die als Grundlage für das Wachstum von Zellen dienen, und die Entwicklung von funktionsfähigen Organmodellen für Forschung und Tests, sind bemerkenswert. Die Möglichkeit, patientenspezifische Organe zu drucken, verspricht, die Probleme der Organknappheit und der Abstoßungsreaktionen deutlich zu reduzieren. Der Fortschritt in der Biotintenentwicklung, die immer komplexere Gewebestrukturen ermöglicht, sowie die Integration von Vaskularisierungstechniken, um die Nährstoffversorgung des Gewebes zu gewährleisten, sind entscheidende Meilensteine auf dem Weg zu klinisch anwendbaren, gedruckten Organen.

Trotz der vielversprechenden Ergebnisse bestehen weiterhin Herausforderungen. Die Herstellung von vollständig funktionsfähigen, großen Organen wie Herzen oder Nieren bleibt eine komplexe Aufgabe. Die Skalierbarkeit des 3D-Druckverfahrens für den großflächigen Einsatz und die Kosten der Technologie müssen ebenfalls weiter optimiert werden. Die langfristige Biokompatibilität der gedruckten Organe und die Vermeidung von Immunreaktionen erfordern weitere intensive Forschung. Die strengen regulatorischen Anforderungen an medizinische Implantate stellen eine zusätzliche Hürde dar, die überwunden werden muss.

Zukünftige Trends deuten auf eine verstärkte Integration von künstlicher Intelligenz (KI) und Maschinellem Lernen (ML) in den 3D-Druckprozess hin. KI kann die Designoptimierung und die Prozesskontrolle verbessern und so die Qualität und Effizienz der Organproduktion steigern. Die Entwicklung von neuen Biotinten, die Zellen und Wachstumsfaktoren effizienter integrieren, wird ebenfalls ein wichtiger Fokus bleiben. Die Forschung an zellulären Therapien, die in Kombination mit dem 3D-Druck eingesetzt werden können, um die Funktionalität der gedruckten Organe zu verbessern, ist vielversprechend. Wir können in den kommenden Jahren mit weiteren Durchbrüchen rechnen, die den Weg für den routinemäßigen Einsatz von 3D-gedruckten Organen in der Transplantationsmedizin ebnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 3D-Druck ein revolutionäres Potenzial für die Organtransplantation bietet. Obwohl noch Herausforderungen zu bewältigen sind, sind die Fortschritte vielversprechend und deuten auf eine Zukunft hin, in der patientenspezifische, funktionelle Organe auf Abruf verfügbar sein werden. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in diesem Bereich werden entscheidend sein, um dieses immense Potenzial voll auszuschöpfen und die Lebensqualität unzähliger Patienten zu verbessern.